道後の新たな船出

輝き続ける道後のまち

道後温泉駅前から道後温泉本館へと続く商店街の中どころに、新たなにぎわいの場が誕生した。平成29(2017)年9月26日、「道後温泉別館

道後温泉というと、明治に建てられた「本館」が話題になることが多いが、今回はこの2つの施設に注目してみよう。

「日本最古の湯」を再現

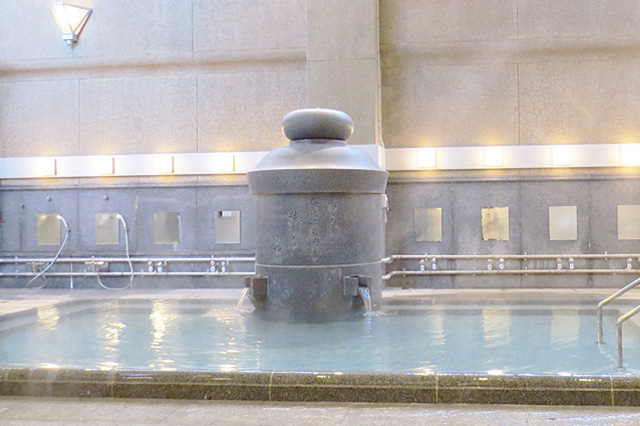

市花・椿をシンボルに、初代「椿の湯」ができたのは、昭和28(1953)年。鉄筋コンクリート造り、外壁はタイル貼りのハイカラな建物で、当時2階は家族風呂になっていた。ここはもともと大正時代から「西湯」と呼ばれた外湯があった場所、商店街のすぐそばという立地もあって、まちの人々にも観光客にも長く親しまれている。昭和59(1984)年に改築、33年を経てこのたび再びリニューアルオープンした。据えた湯釜はそのままに浴槽を少し浅くし、エントランスも改修。蔵屋敷風のL字形の建物は、飛鳥乃湯泉と回廊で結ばれている。

椿の湯

椿の湯

初代椿の湯(写真:松山市発行「道後温泉本館の歴史」)

初代椿の湯(写真:松山市発行「道後温泉本館の歴史」)

一方、飛鳥乃湯泉は、聖徳太子来浴の伝説や、斉明天皇行幸の記録などが残る飛鳥時代の建築様式を取り入れ、中庭に造られた「椿の森」は聖徳太子らが建立したとされる「温泉碑」に描かれた当時の道後の様子を表現したもの。館内には砥部焼の陶板壁画に囲まれた大浴場や約60畳の大広間、道後温泉にまつわる伝説をテーマにした5つの個室休憩室などを備え、愛媛の伝統工芸品を効果的に使用したインテリアも話題を呼んでいる。

「椿」と「飛鳥」

軒を並べるふたつの温泉施設には、ある共通点がある。

椿の湯が新設された昭和28年は、第8回国民体育大会が松山を主会場に四国で開催された年。そして第72回国体は、飛鳥乃湯泉がオープンした平成29年に、ここ愛媛で開かれた。第8回国体の開会式(昭和28年10月22日 松山市)に昭和天皇・皇后両陛下が、第72回国体の開会式(平成29年9月30日 砥部町)には今上天皇・皇后両陛下がご臨席されている。

どちらも「国体のために造られた」という記録は見当たらないが、初代椿の湯落成を伝える昭和28年9月30日付の愛媛新聞記事に「この椿の湯は国体までには間に合わせようと去る三月から総工費二千七百万円で着工していたもので…」の一文がある。飛鳥乃湯泉も施設を9月26日に先行オープンしたのは、国体開催があってのことだろう。

湯が命

泉質や温度もさることながら、湯量が確保できなければ、温泉としての経営は立ち行かない。

先の国体の頃、湯量の問題で道後の旅館には内湯がなく、宿泊客はそれぞれの旅館から浴衣がけで本館など外湯に通っていた。今となっては温泉情緒を味わう“趣向”だが、全国的に温泉地の近代化が進んでいた当時、宿から歩いて湯に向かうのが必ずしも喜ばれるわけではなかった。

椿の湯を新設したものの、「内湯がない」道後の旅館に全国から訪れた選手や関係者の失望の声があったのだろう。国体開催の翌年(昭和29年)、道後は新たな源泉掘削に乗り出した。長年、湯量に悩まされていたのがウソのように、翌30年には湯量豊富な新源泉を掘り当て、60余の旅館は待望の配湯を受けることとなる。それぞれ内湯を設け、近代化の大きな契機になった。

現在は源泉18本から20~55度の湯が4カ所の分湯場に集められ、3つの外湯と旅館に配湯されている。先ごろ改築した道後温泉駅の北西、稲荷神社の境内にある第4分湯場では、いつでも無料で“手湯”が楽しめる。ぜひ、道後の湯の熱さを体感してほしい。

分湯場

分湯場

2つの時代

飛鳥乃湯泉の新設は、平成30年秋以降に計画している本館保存修理工事を見据え、新たな道後の魅力を創出しようという取り組み。明治27(1894)年に改築され、小説『坊っちゃん』に登場する本館は明治の趣を。そして飛鳥乃湯泉は聖徳太子が訪れたという飛鳥時代を表現し、異なる時代の「道後」を体感できる仕掛けになっている。

道後湯之町初代町長・伊佐庭如矢が「百年先も

長らく2つだった外湯は飛鳥乃湯泉を加えて3つとなり、さらに100年先まで輝き続ける「新たな道後のまち」を目指していく。歴史と泉質に、美しいまちの景観とおもてなしの心を添えて、道後の新たな船出である。

関連リンク

この記事が気にいったら

シェアしよう