教育資金が足りない人必見!

教育ローン・奨学金を利用した進学資金の活用術

国や自治体では、妊娠・出産・子育てのためのさまざまな支援制度を設けています。その内容は、経済的支援策だけではなく、労働の場における子育て支援や母子保健・学校保健など多岐に渡っています。しかし、その存在を知らずに支援の手からこぼれおちている家庭も少なくありません。この記事では、公的な妊娠・出産・子育て支援策について紹介します。これから子育てに臨まれる方も、すでに子育て中の世帯も、ぜひ参考にしてください。

目次

教育資金はいくら必要?

幼稚園から大学に進学するまで、具体的にいくらの教育資金が必要になるのでしょうか。文部科学省が令和元年に行った「平成30年度子供の学習費調査」によると、以下のような結果が報告されています。

幼稚園~高校までの年間教育資金

同調査では、全国の29,060人を対象に、子ども1人あたりの年間教育資金(学校教育費・学校外活動費、給食費など)が調べられました。幼稚園から高校まで、すべて公立の学校へ進学した場合、1年あたりの平均教育資金は以下の通りとなっています。

・公立幼稚園:223,647円(2年間で447,294円)

・公立小学校:321,281円(6年間で1,927,686円)

・公立中学校:488,397円(3年間で1,465,191円)

・公立高等学校:457,380円(3年間で1,372,140円)

公立学校は、幼稚園から高校までそれぞれの教育費が概ね横ばいの推移となりました。公立幼稚園でも、1年あたり20万円以上の教育資金が必要であることがわかっています。1年あたりの教育資金が最も高額となるのが中学校で、488,397円という結果になっています。幼稚園から高校まで、すべてを公立学校にした場合の教育資金を合計すると、500万円以上が必要になる計算です。

なお、私立の幼稚園から高校では以下のような数値になりました。

・私立幼稚園:527,916円(2年間で1,055,832円)

・私立小学校:1,598,691円(6年間で9,592,146円)

・私立中学校:1,406,433円(3年間で4,219,299円)

・私立高等学校:969,911円(3年間で2,909,733円)

私立学校の年間教育資金は、前回の調査と比較すると最小で4.6%(私立小学校)、最大で9.4%(私立幼稚園)増加傾向にあります。私立・公立の数値を比較すると、幼稚園の2年間では60万円以上、小学校の6年間で750万円以上、中学校3年間で270万円以上、高校3年間では150万円以上の差額が出ることがわかります。

大学の教育資金の比較

同じく文部科学省が行った調査では、国公私立大学の授業料等の推移もわかっています。同調査によると、平成30年度の国立大学・公立大学・私立大学の年間の授業料と入学料の平均額は以下の通りです。

| 入学料 | 授業料 | 合計 | |

|---|---|---|---|

| 国立大学 | 282,000円 | 535,800円 | 817,800円 |

| 公立大学 | 392,391円 | 538,633円 | 931,024円 |

| 私立大学 | 249,985円 | 904,146円 | 1,154,131円 |

表からもわかる通り、国立大学の平均入学料と1年分の平均授業料は、ともに安く抑えられています。初年度にかかる入学料と授業料の合計額を私立大学と比較すると、差額は30万円以上です。次いで、安く抑えられている公立大学との比較では、20万円以上の差額が発生しています。

出典: 文部科学省「私立大学等の平成30年度入学者に係る学生納付金等調査結果について」

「教育資金が足りない」と思ったら

「教育資金が足りない」または「足りなくなる可能性がある」とお悩みの方は多いのではないでしょうか。とくに、子どもが中学生~高校生になると、大学進学が現実味を帯びてきます。そこで重要なのは、「進学資金や教育資金が足りない・足りなくなるかもしれない」と気づいた時点で、現状と問題点を把握することです。

チェックシートやチャートを使って問題点を洗い出そう

お金に関する問題を見て見ぬふりをするのはご法度です。チェックシートやチャートを活用して、現状と問題点を洗い出しましょう。まずは子どもの今後の進路と、進路にかかるおおよその費用を割り出します。複数の進路ルートを考えているのであれば、最も教育資金がかかるルートを基準に必要費用を洗い出します。

必要な費用が大まかにわかったら、大学資金として貯められる金額と、今後継続して出せる教育費の金額を出します。毎年家計から捻出できるお金、子どもが高校3年生になった時点で用意できるお金を書き出すイメージです。

必要な費用と現実的に捻出できる費用がわかったら、これらの差額をどう埋めるかを検討していきましょう。「子どもとしっかり相談したうえで進路を再検討する」、「家計の見直しをできる限り早めに行う」などの対策が必要です。

より具体的な資金計画を立てる際は、シミュレーターを活用することをおすすめします。たとえば「日本学生支援機構」では、現在の学年や進路などの情報から必要な進学資金を割り出すことができる「進学資金シミュレーター」を提供しています。こうしたツールを活用したうえで、今後の教育資金計画を立てていきましょう。

教育ローンとは?:国の教育ローン編

教育資金を捻出するための手段の1つに、教育ローンがあります。教育ローンとは、子どもたちの進学や授業にかかる負担を軽減するために設けられたローン制度のことです。教育ローンには、国が提供するものと民間の金融機関が提供するものとがあり、どちらにもメリットとデメリットを持っています。ここでは国の教育ローンの特徴やメリットとデメリットをまとめました。

国の教育ローンとは?

国の教育ローンは、「日本政策金融公庫」から保護者に対して貸し付けられる教育資金です。金額は上限350万円となっていますが、条件によっては450万円までとなるケースもあります。金利は、2021年11月時点で1.65%(固定金利)と設定されています。国の教育ローンは進学前から提供されますが、返済開始は借りた翌月からとなります。返済期間は15年以内となっていますが、子どもが在学している間は利子のみの返済も可能です。

国の教育ローンの貸し付け対象は、保護者です。したがって貸し付けの審査では、保護者の収入や銀行や公的機関などからお金を借りている状況、公共料金や各種ローンの返済状況などが審査基準項目となります。

国の教育ローンのメリット

国の教育ローンの返済期間は、最長で15年以内となっています。金融機関のなかでも、メガバンクの教育ローンは返済期間を10年以内としているところが多いため、国の教育ローンのほうが返済期間を長めに設定していることがわかります。くわえて、国の教育ローンは固定金利であるため、完済するまで金利が変動しません。よって、返済期間が長くなっても返済計画が立てやすいのもメリットとしてあげられます。

また、国の教育ローンでは世帯年収の下限が設定されていません。したがって、年収が低めであっても申し込みやすいというメリットもあります。ひとり親世帯や世帯年収200万円以内の世帯、扶養している子どもが3人以上の世帯は、さらに金利が下がる優遇措置を受けることも可能です。

国の教育ローンのデメリット

一方、国の教育ローンにはデメリットもいくつかあります。具体的にあげられるのが、連帯保証人が必要になるという点です。連帯保証人は、進学者または在学者の親族(4親等内)から立てる必要があります。連帯保証人を立てる代わりに、「教育資金融資保証基金」に融資保証を依頼する方法もありますが、この場合は連帯保証人が不要になる代わりに、融資金から数万~数十万円単位の金額が差し引かれます。

また、入金されるまでに時間がかかるのもデメリットです。国の教育ローンでは審査に10日間前後、実際に資金を借りられるまでに10日前後かかるのが一般的です。審査をパスしても、すぐに入金されるわけではありません。くわえて3~4月にかけては申し込みが増え、さらに時間がかかることもあります。スムーズに教育資金を借りるためには、必要になる時期の2~3ヶ月前には申込処理を済ませておくことが大切です。

国の教育ローンの必要書類と申請の流れ

国の教育ローンには、郵送で申し込む方法とWebから申し込む方法があります。郵送で申し込む場合は、所定のページから「借入申込書」を請求したうえで、届いた借入申込書に必要事項を記入し、必要書類を同封して日本政策金融公庫へ郵送すれば申請が完了します。

Webから申し込む場合は、所定のページから申込フォームに必要事項を記入したうえで、申込書類をアップロードして申請となります。

申込書類として、以下のものを用意する必要があります。

・借入申込書

・運転免許証またはパスポート

・源泉徴収票・または確定申告書

・住民票の写しまたは住民票記載事項証明書

・預金通帳や領収書など支払い状況がわかる資料

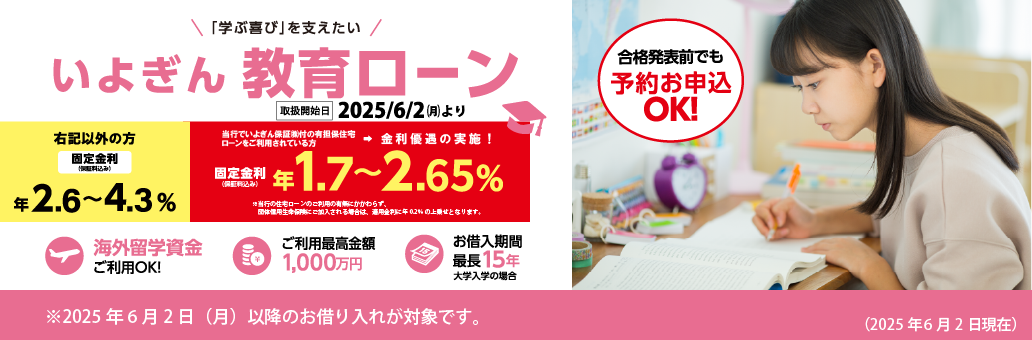

教育ローンとは?:民間金融機関の教育ローン編

続いて、民間金融機関の教育ローンの概要やメリットとデメリットを解説します。国の教育ローンと条件を比較したうえで、教育資金を借りることを検討することが大切です。

民間金融機関の教育ローンとは?

民間の金融機関が提供する教育ローンの貸し付け対象も、国の教育ローンと同じく保護者となります。融資金額は、各金融機関によって異なりますが、複数の金融機関の条件を参考にすると、概ね300~1,000万円までとなっています。また返済期間の設定も、10~15年と金融機関によって異なるのが特徴です。審査期間は、2週間前後としているところが多く見られますが、金融機関によっては最短で即日融資しているところもあります。

また、国の教育ローンは固定金利ですが、民間の金融機関では、固定金利と変動金利の2種類があります。ただし、固定金利しか扱わない金融機関もあれば、変動金利のみを取り扱っている金融機関もあります。利率も、金融機関によって設定が異なるため注意が必要です。返済開始となるタイミングは、国の教育ローンと同じく借りた翌月と設定されています。返済期間は、10年超、子どもが在学している間は利子のみの返済も可能な金融機関が一般的です。

民間金融機関の教育ローンのメリット

民間金融機関の教育ローンのメリットは、教育資金を借りる限度額が、国の教育ローンと比較して高く設定されている点です。国の教育ローンの借入限度額は350万円(条件によっては450万円)ですが、民間の金融機関では500万円以上としているケースも少なくありません。

くわえて、利息を固定金利と変動金利から選べるため、世帯年収や資金に合った返済計画を立てやすいという特徴もあります。審査や資金を借りるまでにかかる期間も、国の教育ローンと比較すると短めです。

民間金融機関の教育ローンのデメリット

さまざまなメリットがある一方で、民間金融機関の教育ローンにはいくつかのデメリットもあります。例としてあげられるのが、金利の高さです。国の教育ローンでは1.66%と設定されているのに対し、大手メガバンクが提供する教育ローンの金利は、2~4%前後に設定されているケースが多く見られます。一方、地方銀行では、1.7%~1.9%程の金利で借りられる場合もあります。

民間金融機関の教育ローンの必要書類と申請の流れ

民間金融機関の教育ローンは、各金融機関のWebサイトや電話から申し込めます。金融機関によって手続き内容に微妙な差異がありますが、多くの場合は必要な書類を用意のうえ、所定の申込フォームへ必要事項を記入して審査を申し込むのが一般的です。その際必要となる書類は、以下の通りです。なお、以下で示す必要書類は一例となります。

・運転免許証またはパスポート(顔写真付きの公的な本人確認書類)

・源泉徴収票・または確定申告書

・住民票の写しまたは住民票記載事項証明書

・預金通帳や領収書など支払い状況がわかる資料

・子どもが入学前・または在学中であることを確認できる資料(合格通知書、学生証等)

・資金の用途を確認できる資料(入学金または授業料納付金の通知書、受験に必要な費用の領収書等)

・勤続年数が確認できる資料

奨学金の概要

教育資金の捻出方法としては、各種教育ローンのほかに「奨学金」があります。奨学金とは、家庭の経済事情が芳しくない学生を対象に、教育資金の援助を行う制度のことです。「学生に勉強のためのお金を貸し付ける」というイメージが強い奨学金ですが、実際には「貸与型(貸付)」と「給付型」の2種類があります。

奨学金の種類

奨学金と一言でいっても、種類によって返済の条件や特徴は異なります。奨学金は大きく分けて、返済不要な「給付型奨学金」、返済が必要となる「貸与型奨学金」があります。

貸与型奨学金

一般的に、奨学金と聞いてイメージするのはこちらの貸与型奨学金ではないでしょうか。貸与型のなかにも、利息がつく「有利子型」と、利息がつかない「無利子型」があります。

貸与型奨学金のメリットは、審査のハードルがやや低く採用されやすいという点にあります。また、返済が始まるのは大学卒業後であるため在学中は返済が不要です。一方のデメリットは、大学卒業後の進路によっては、返済状況が厳しくなるということがあげられます。また、返済を怠った場合には、信用情報機関に登録されてしまう点もデメリットだといえます。

給付型奨学金

給付型奨学金には返済義務がないため、経済的なメリットが大きい奨学金です。一方で審査のハードルが高く、貸与型奨学金と比較すると採用されにくいというデメリットもあります。

入学前から資金を準備するなら教育ローンがおすすめ

各種教育ローンと奨学金には、それぞれメリットとデメリットがあります。たとえば、実際に教育資金を借りられるタイミングです。教育ローンは入学前から資金を受け取ることができますが、奨学金は基本的に入学後にしか受け取れません。よって、「授業料だけでなく入学資金に充てたい」という場合は、奨学金よりも教育ローンの利用を検討するのがおすすめです。

関連リンク

この記事が気にいったら

シェアしよう