電気代の値上げはどのくらい?

料金が高騰する原因、毎月の電力を抑える対策についても

電気代の値上げが続き、家計へのダメージが心配な人も多いのではないでしょうか?今回は、電気代はどのくらい上がったのか、なぜ今高騰しているのかについて説明します。電力消費を抑えるためにできることも知っておきましょう。

電気代はどのくらい値上げされた?

2021年9月頃から、電気料金が高騰しています。では、電気代はどのくらい値上げされたのでしょうか?まずは電気代の仕組みを確認し、電気料金の平均単価の推移をみてみます。

電気代の仕組み

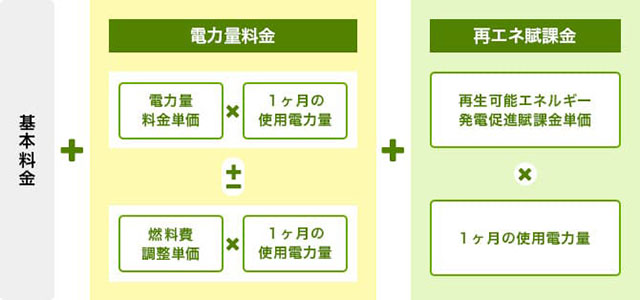

月々の電気料金は、以下のとおり、基本料金に電力量料金及び再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)を加えた合計額です。

出典:資源エネルギー庁「月々の電気料金の内訳」

基本料金とは?

契約プランごとに定められている固定料金です。電気を全く使わなかった場合でも、基本料金は発生します。

電力量料金とは?

使用した電力量に応じて発生する料金です。1kWhあたりの単価に使用電力量をかけて算出します。電力量料金には、燃料費調整額も含まれます。燃料費調整額は、原油や液化天然ガスなどの燃料価格の変動を電気料金に反映させるために設けられているものです。

再エネ賦課金とは?

2012年に、再生可能エネルギー(太陽光発電、風力発電など)を電力会社が買い取る制度(固定価格買取制度)がスタートしました。これにより設けられたのが、再エネ賦課金です。電力会社が再エネを買い取るには、費用がかかります。

再エネ賦課金とは、再エネ買取費用の負担を電力消費量に応じて消費者に割り当てたものです。再エネ賦課金の単価は、国が年度ごとに全国一律で定めています。

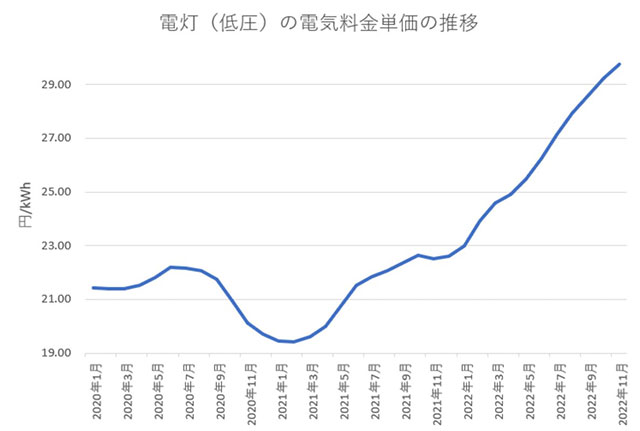

電気代の推移

電気代がどのくらい上昇しているのか、平均単価の推移をみてみましょう。下のグラフは、2020年1月以降の家庭用の「電灯(低圧)」の電気料金単価(全国平均)の推移です。2021年2月には19.43円でしたが、2022年11月には29.77円と約1.5倍に上昇しています。

出典:新電力ネット「電気料金単価の推移」を元に筆者作成

電気代値上げの主な原因

電気代が高騰しているのは、次のような原因からです。

燃料価格の高騰

電気料金値上げの大きな原因となっているのが、燃料価格の高騰です。新型コロナウイルス感染症拡大により停滞していた世界経済が回復するなか、原油の需要が高まっています。ウクライナ侵攻の経済制裁を受けたロシアが輸出入を制限されたことも、燃料価格の高騰を招いた一因です。

天然ガス価格の推移

天然ガス価格はドル建てで取引されるため、為替相場の影響も考慮して推移をみる必要があります。為替を考慮した価格推移のデータによると、2020年10月には100万BTUあたり629円でしたが、2022年の10月には100万BTUあたり3483円まで上昇しています。

出典:新電力ネット

石炭価格の推移

南アフリカの石炭価格(為替考慮)は2020年7月には1kgあたり6.04円でしたが、2022年10月には1kgあたり48.01円まで上昇しています。その後2023年1月には22.39円まで低下し、かなりの値動きがみられます。

出典:新電力ネット

再エネ賦課金の値上げ

再エネ賦課金は、再生可能エネルギーによる発電を普及させるために、必要となるお金です。再エネ電力の買取量が増えるほど、再エネ賦課金も上がります。

再エネ賦課金はどのくらい上がっている?

下の表は、2012年度から2022年度までの再エネ賦課金の単価の推移です。

| 年度 | 再エネ賦課金(1kWhあたりの単価) |

|---|---|

| 2012年度 | 0.22円 |

| 2013年度 | 0.35円 |

| 2014年度 | 0.75円 |

| 2015年度 | 1.58円 |

| 2016年度 | 2.25円 |

| 2017年度 | 2.64円 |

| 2018年度 | 2.90円 |

| 2019年度 | 2.95円 |

| 2020年度 | 2.98円 |

| 2021年度 | 3.36円 |

| 2022年度 | 3.45円 |

出典:経済産業省 資源エネルギー庁の情報を元に筆者作成

2012年度には1kWhあたり0.22円だった再エネ賦課金は、2022年度には1kWhあたり3.45円まで上昇しています。再エネ賦課金は今後もしばらくは続く見込みで、電力使用量が多いほど負担を感じるでしょう。

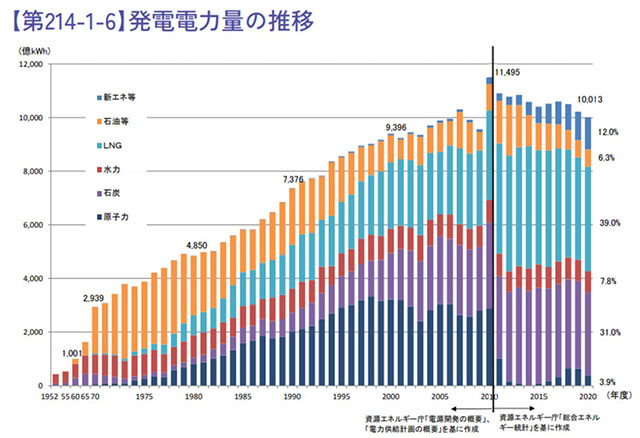

国内の電力供給不足

下のグラフは、日本国内の発電電力量の推移を表したものです。国内の発電電力量は、2010年以降減少していることがわかります。

出典:資源エネルギー庁「令和3年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2022)」

国内の電力供給が減っているのは、以下のような理由からです。

原子力発電の停止

2011年に発生した東日本大震災の影響で、国内の原子力発電所の大半が停止しました。原子力発電所の再稼働はいまだ進んでいません。2010年には全体の25%だった原子力発電の割合は、2020年には3.9%にまで低下しています。

火力発電の減少

火力発電所の休止や廃止も、全国で相次いでいます。火力発電所は、他の発電施設と比較して維持コストがかかります。電力自由化により競争が激化したこともあり、採算が合わないからと休廃止する火力発電所も増えているのです。再生可能エネルギーへの転換の動きが進んでいることも、火力発電の減少につながっています。

電気代を抑える対策は?

電気代のみならず、ガス代も値上げになっています。政府は高騰する電気・ガス料金に対応するため、2023年1月に「電気・ガス価格激変緩和対策事業」を開始しました。9月まで電気・ガス料金の値引き支援が行われるため、今後電気代は一時的に値下がりする見込みです。

政府の支援が終了した後、電気代は再度値上がりすることが予想されます。家庭や企業においては、電気の使用量や消費電力を抑える対策が必須でしょう。

ここからは、節電のためにできることを挙げてみます。

家電の使い方を工夫

日常的に使用している家電の使い方を見直してみると、消費電力を減らし、節電できることがあります。たとえば、以下のような工夫をしてみましょう。

・エアコンの設定温度の調整

・古い家電から省エネ家電への買い替え

・冷蔵庫の詰め込み過ぎ、開閉し過ぎを防ぐ

・掃除機は片付けてからかける

・テレビの画面を明るくしすぎない

電力会社の乗り換え

電力自由化により、電力会社を選べるようになりました。電力会社を乗り換えることでも、電気代を抑えられる可能性があります。電気代を減らせるかどうかは、契約プランやどのくらい電気を使用しているかによって変わってきます。電力会社で用意されているシミュレーションなどを活用して検討してみましょう。

まとめ

電気代の値上げは、今後どのくらい続くかわかりません。燃料価格が下がらなければ、電気代も下がらない可能性があります。節電に役立つアイデアは、家電の使い方や電力会社の乗り換え以外にも多数あります。インターネットの情報を活用しながら、電気の使用量を抑える工夫をしましょう。

大学卒業後、複数の法律事務所に勤務。30代で結婚、出産した後、5年間の専業主婦経験を経て仕事復帰。現在はAFP、行政書士、夫婦カウンセラーとして活動中。夫婦問題に悩む幅広い世代の男女にカウンセリングを行っており、離婚を考える人には手続きのサポート、生活設計や子育てについてのアドバイス、自分らしい生き方を見つけるコーチングを行っている。