省エネ住宅とは?

基準や補助金について解説【2025年に義務化】

2025年4月から「省エネ基準適合」が義務化されることもあり、これからマイホームを建てる方は省エネ住宅にする必要があります。

省エネ住宅とは、高断熱性により「夏は涼しく、冬は暖かい」など快適な室内環境が実現可能です。

本記事では省エネ住宅の「省エネ基準適合義務化」や、住宅の主な省エネ性能について解説します。減税制度や補助金についても紹介しますので、これから家を建てる方は、ぜひ参考にしてください。

省エネ住宅とは

省エネ住宅とは、エネルギー消費量を抑える設備を備え、高断熱・高気密に作られた住宅のことです。

高効率のエアコンや給湯器、LED照明などを設置してエネルギー消費量を抑え、住まいのエネルギーを上手に使います。屋根や壁には断熱材や高断熱窓を使用して、住宅内を快適な温度に保ちます。

省エネ住宅は従来の住宅より断熱性や気密性が高いため、湿気を防ぎ換気性能にも優れているのがメリットです。

わが国の家庭のエネルギー消費においては暖冷房が約30%を占めていますが、省エネ住宅にすればエネルギー消費量を抑えられるため、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の発生を低減できます。

省エネ住宅なら、日々健康的で快適な暮らしを送りながら、エネルギーの使用量を削減できるため光熱費を抑えられます。地球・カラダ・お財布にやさしいのが特長です。

2025年4月から「省エネ基準適合」が義務化

建築物省エネ法が改正(2022年6月17日公布)されたため、すべての建物に2025年4月から「省エネ基準適合」が義務化されました。

ここでは、新しい省エネ基準について解説します。

原則すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられる

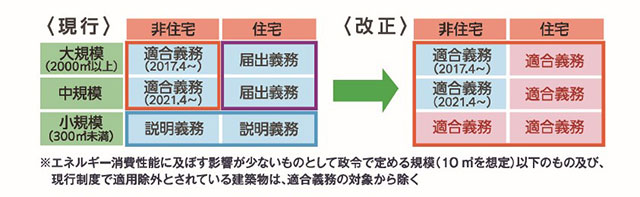

法改正により、省エネ基準適合義務の対象が拡大され、すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられました。

現行では中規模以上の新築非住宅(ビルなど住宅以外の建物)のみが省エネ基準適合義務の対象です。しかし、2025年4月からは、すべての新築住宅や300m2を下回る小規模の非住宅も対象となっています。

出典:「省エネ基準適合義務化」(国土交通省)

増改築の場合は、増改築を行う部分のみに省エネ基準に適合していることが必要です。

増改築部分の壁・屋根・窓などに一定の断熱材等を施工したり、一定性能以上の空調・照明設備などを設置したりすることで、増改築された部分が省エネ基準に適合するようにします。

なお、リフォームや改修は省エネ基準適合義務の対象ではありません。

省エネ住宅の基準を満たしていない場合は建築できない

省エネ基準に適合しているかの審査は、建築確認の手続きの際に行われます。

省エネ基準を満たしていない場合や必要な手続きを怠った場合は、確認済証や検査済証が発行されないため、建築の着工や建物の使用開始が遅くなるので注意しましょう。

省エネ基準適合義務制度の開始後、建築士は省エネ性能の向上に関する事項について建築主に説明するよう努めなければなりません。

また、新築工事が「説明義務制度・届出義務制度」か「省エネ基準適合義務制度」のどちらに該当するのかは、「着工」が2025年4月以降かどうかで判断されます。

したがって、2025年4月以降に着工する新築工事には「省エネ基準適合義務制度」が適用されます。

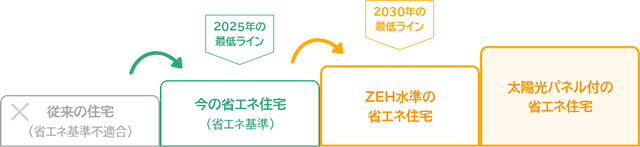

2030年にはZEH水準の省エネ住宅が新築住宅の基準に

近年は温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルの目標が掲げられていることから、省エネ住宅の基準が段階的に引き上げられていきます。

2030年にはZEH水準の省エネ住宅が新築住宅の基準になります。(下図)

出典:「家選びの基準変わります」(国土交通省)

ZEHの住宅性能については後段「省エネ住宅の種類」の章で詳しく解説します。

住宅の主な省エネ性能

省エネ住宅を実現するためには、断熱・日射遮蔽・気密の3つがポイントです。

ここでは、それぞれの省エネポイントについて解説します。

断熱

断熱とは、壁、床、屋根、窓などを通しての住宅内外の熱移動を少なくすることです。

断熱材を使用して住宅全体を隙間なく包み込み、室内外の熱を伝わりにくくして快適な暮らしを実現します。

熱移動が少ないと効率的に冷暖房を使用できるので、消費エネルギーを抑えられます。

急激な温度差がなくなり、ヒートショックも防げるため体に負担をかけません。

断熱性の高い住宅は結露が発生しにくいため、家が長持ちするのもメリットです。

断熱の種類には外張断熱工法(外張り断熱)と充填断熱工法(充填断熱)との2種類があり、工法と主な特徴は以下のとおりです。

| 外張り断熱 | 充填断熱 | |

|---|---|---|

| 工法 | 家中を断熱材ですっぽりとくるむ | 柱などの構造体に断熱材を施工 |

| メリット |

|

|

| デメリット |

|

|

どちらの工法が優れているということはないため、それぞれの工法の特徴やメリット・デメリットを考慮して選びます。

日射

「日射」とは、太陽からの放射エネルギーのことです。

夏に家の中の気温が上がる原因は外からの日射熱であるため、日射を遮ることで気温上昇を抑えます。窓など開口部からの日射熱を防ぐことで、夏場における冷房の消費エネルギーを削減できます。

室内に日射熱が入り込むのを抑える性能が「日射遮蔽(遮熱)性能」です。

日差しが入りやすい窓の日射遮蔽性能を高めるには、ガラスの日射透過率を小さくし、ガラスで吸収された熱を室内側に放出されにくいようにする必要があります。

気密

省エネ住宅には「気密性」もポイントです。

住宅に隙間があると、そこから空気が出入りするため熱が室内外で移動しやすくなります。

部材同士の隙間を少なくして「気密性」を高めると空気の流れを抑えられるため、室内を一定の温度に保てるのがメリットです。

ただ、気密性だけを重視してしまうと、夏場に熱気やにおいがこもりやすくなり、空気が乾燥しやすくなるなど室内環境によくない影響を与えることが考えられます。

必要な換気量は確保しながら、空気の移動を抑えるようにしましょう。

省エネ住宅のエネルギー基準

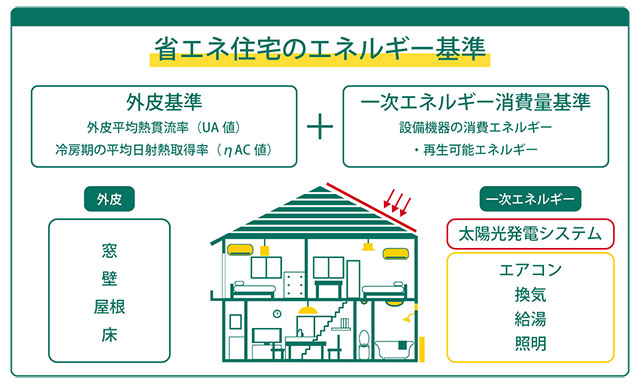

省エネ住宅であるかを判断するポイントとして「外皮性能」と「一次エネルギー消費量」を評価する基準があります。

ここでは、それぞれの基準について解説します。

住宅の窓や外壁などの「外皮性能」を評価する基準

外皮とは、建物の外部と内部を隔てる境界を指し、窓・壁・屋根・床などが該当します。

外皮の断熱性能を向上させると室温が外気温に影響を受けにくくなり、建物の省エネ化を進められます。

外皮性能は外壁、床、屋根、天井、窓など開口部分を含めた外皮の断熱性、気密性、遮音性、耐久性の性質や能力を数値で表したものです。

住宅の外皮性能は、外皮平均熱貫流率(UA値:ユー・エー)と、冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値:イータ・エー・シー)により構成されています。いずれも、地域別に規定されている基準値以下となることが必要です。

UA値(外皮平均熱貫流率)は、外皮を介して住宅全体の熱がどれくらい逃げやすいかを示す数値で、ηAC値は太陽日射の室内への入りやすさの指標を表しています。

どちらも値が小さいほど熱が逃げにくく、省エネ性が高い住宅であるといえます。

設備機器など「一次エネルギー消費量」を評価する基準

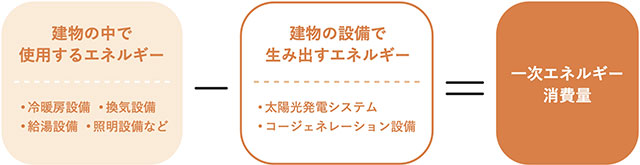

一次エネルギー消費量とは、建物で使用されている設備機器の消費エネルギーを熱量に換算した値のことです。エアコンや換気・給湯・照明なども含めた設備の合計値を、一次エネルギー消費量と呼びます。

一次エネルギー消費量は建物の中で使用するエネルギーから、太陽光発電システムなど建物の設備で生み出すエネルギーを差し引いて計算します。(下図)

出典:「エネルギー消費性能」(国土交通省)

したがって、省エネ効果の高い設備を利用して、エネルギーを生み出す設備をさらに備えることにより、一次エネルギー消費量を抑えることが可能です。

ちなみに家庭部門からのエネルギー起源CO2(二酸化炭素)排出量の用途別割合はこちらです。

【用途別排出量】

| 順位 | 用途 | 割合 |

|---|---|---|

| 1位 | 照明・家電製品等 | 46% |

| 2位 | 給湯用 | 24% |

| 3位 | 暖房用 | 21% |

「温室効果ガスインベントリ、家庭部門のCO2排出実態統計調査」(環境省)を基に筆者作成

家庭部門からのエネルギー起源CO2(二酸化炭素)排出量で一番多いのは照明・家電製品で、全体の46%を占めています。

省エネ住宅の種類

ここでは省エネ住宅の種類の特徴について解説します。

ZEH

ZEH(ゼッチ)とは、Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の略語であり、「エネルギー収支をゼロ以下にする家」という意味を指しています。

家庭で使用するエネルギーを太陽光発電システムなどで創り出すエネルギーでまかない、実質的に家庭の消費エネルギーをゼロ以下にする家のことです。

ZEHは光熱費を下げられるのはもちろんのこと、蓄電システムを備えれば災害での停電時にも電気を供給できるため災害に強い点も魅力です。

断熱性が高く部屋ごとの気温差が小さいため、ヒートショックの軽減も期待できます。

長期優良住宅

長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅のことです。

大きく分けると、以下5つの措置が講じられていることが要件となります。

- 長期に利用するための構造・設備を有している

- 居住環境に配慮している

- 住居部分が一定の面積以上

- 維持保全の期間、方法を定めている

- 自然災害に備えている

耐久性が高く数世代にわたり使用できる、省エネ効果が高いなどの認定基準を満たす必要があります。

長期優良住宅にすると住宅ローンの金利優遇や、さまざまな税制の控除・減税を受けられるのがメリットです。

低炭素住宅

低炭素住宅とは、二酸化炭素の排出量を抑える仕組みのある住宅です。

地球温暖化の原因となる二酸化炭素を抑えられるため、地球にやさしい住宅といえます。

エコまち法で定める低炭素住宅の認定基準は以下のとおりです。

- 省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量がマイナス20%以上

- 再生可能エネルギー利用設備が設けられている

- 一戸建て住宅の場合、省エネ効果による削減量と再生可能エネルギー利用設備で得られるエネルギー量の合計値が基準一次エネルギー消費量の50%以上である

- その他の低炭素化に資する措置が講じられている

上記の認定基準を満たすために、節水型機器の採用(節水対策)や、敷地や屋上の緑化(ヒートアイランド対策)などを行う必要があります。

LCCM住宅

LCCM(エルシーシーエム)は、「ライフ・サイクル・カーボン・マイナス」の略語です。

建設時、運用時、廃棄時において、二酸化炭素の削減に取り組む住宅を指しています。

太陽光発電などを設置して再生可能エネルギーを創り出し、住宅建設時の二酸化炭素排出量も含めライフサイクルを通じて二酸化炭素の合計をマイナスにするのが特徴です。

ZEHが暮らしのエネルギーをポイントとしているのに対し、LCCM住宅では建築から廃棄までの住宅のライフサイクル全体で、二酸化炭素の収支マイナスを目指しています。

スマートハウス

スマートハウスとは、ITを使って電化製品を活用し、エネルギー消費を最適化する住宅のことです。太陽光発電や燃料電池などで創り出したエネルギーを、ITを活用して効率的に利用します。

スマートハウスで重要な役割を担うのが、「HEMS(ヘムス:Home Energy Management System)」というシステムです。創エネ・蓄エネ・省エネを上手にコントロールし、家庭内の全エネルギーを管理します。

電気の使用状況を把握できるので節電効果が高まり、地震などで停電した際には蓄電池に切り替えて電気を供給できるので災害にも備えられます。

省エネ住宅の優遇税制

省エネ住宅ではさまざまな税制上の優遇を受けられます。

ここでは、主な優遇税制について解説します。

住宅ローン控除

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して住宅の新築などをした場合、最大13年間、各年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税額等から控除する制度です。

2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅で住宅ローン減税を受けるには、省エネ基準に適合する必要があります。つまり、省エネ住宅でなければ住宅ローン減税を利用できません。

2024年度(令和6年)税制改正後の概要はこちらです。

| 省エネ住宅の種類 | 借入限度額(2024年・2025年) ※2025年については2024年と同様の方向性で検討 |

|---|---|

| 認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 |

4,500万円 |

| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 |

| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 |

| 省エネ基準に適合しない | 0円 |

| 「その他の住宅」 |

|

「住宅ローン減税」(国土交通省)を元に筆者作成

省エネ住宅の種類により控除対象となる借入限度額が異なります。

認定住宅の所得税の特別控除

認定住宅等の新築等をした場合は、住宅ローンを組んでいなくても税金の優遇制度を利用できます。控除可能な期間は、居住年のみです。

住み始めた年が2022年1月1日から2023年12月31日までの認定住宅の場合、標準的なかかり増し費用の限度額は650万円で、控除率は10%です。

対象となる省エネ住宅の種類は以下のとおりです。

- 認定長期優良住宅

- 認定低炭素住宅

- 特定エネルギー消費性能向上住宅

認定住宅等の標準的なかかり増し費用は、1m2当たり4万5,300円と定められており、(2014年4月1日から2019年12月31日は4万3,800円)認定住宅の床面積をかけて計算します。

計算式はこちらです。

| 標準的なかかり増し費用=4万5,300円 × 認定住宅の床面積(m2) |

特別控除の控除額の計算式は、以下のとおりです。

| 特別控除の控除額=認定住宅の認定基準に適合するために必要となる「標準的なかかり増し費用」の額 × 10% |

例えば、2023年(令和5年)7月に住み始めた認定住宅の床面積が60m2の場合のかかり増し費用は、「4万5,300円 × 60m2=271万8,000円」となります。

控除額は271万8,000円に10%をかけて算出します。計算すると27万1,800円です。

この場合、27万1,800円を所得税から差し引けます。

その年の所得税から全額控除しきれなかった場合は、一定の要件を満たせば、翌年分の所得税からも控除できます。

住宅取得等資金贈与の非課税特例

住宅取得等資金贈与の非課税特例とは、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築時に資金贈与を受けた場合、一定額までの贈与につき贈与税が非課税になる制度です。

2024年(令和6年)税制改正において、適用期限が2026年12月31日までに延長されました。

一般住宅の贈与税非課税限度額は500万円ですが、省エネ・耐震性・バリアフリーを備えた質の高い住宅の場合は1,000万円までです。

新築の場合、特例を受けられる住宅は以下の要件を満たす必要があります。

- 省エネ:断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上

- 耐震性:耐震等級2以上または免震建築物

- 高齢者等配慮対策等級3以上

なお、非課税枠の1,000万円は、贈与税の基礎控除110万円と併用できるため、一度の贈与で1,110万円を贈与しても贈与税はかかりません。

省エネ住宅の補助金制度

省エネ住宅には以下のような補助金制度が用意されています。

各補助金の補助対象期間と交付申請期間は以下のとおりです。

| 補助金制度 | 工事着手期間 | 交付申請期間 |

|---|---|---|

| 子育てエコホーム支援事業 | 2023年11月2日以降 | 2024年4月2日~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで) |

| 先進的窓リノベ2024事業 | 2023年11月2日以降 | 2024年3月29日~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで) |

| 給湯省エネ2024事業 | 2023年11月2日以降 | 2024年3月29日~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで) |

「子育てエコホーム支援事業【公式】」(国土交通省)、「先進的窓リノベ2024事業【公式】」(環境省)、「給湯省エネ2024事業【公式】」(経済産業省)を元に筆者作成

ここではそれぞれの補助金制度について解説します。

子育てエコホーム支援事業

子育てエコホーム支援事業とは、子育て世帯や若者夫婦世帯による、高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネリフォームなどを行う場合に補助金が交付される制度です。

子育て世帯や若者夫婦世帯の要件は以下のとおりです。

| 子育て世帯 | 申請時点において2005年4月2日以降に出生の子供がいる世帯 |

|---|---|

| 若者夫婦世帯 | 申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降に出生 |

新築とリフォーム、それぞれに補助金が用意されています。

| 対象となる工事 | 新築 | リフォーム |

|---|---|---|

| 住宅の種類と補助金 |

|

|

- ※記載の補助金額は上限額

- ※土砂災害警戒区域又は浸水想定区域とは、洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想定高さ3m以上の区域をいう

先進的窓リノベ2024事業

先進的窓リノベ2024事業とは、既存住宅の窓・ドアを省エネ性の高い断熱窓やドアに改修する工事に対して補助金がもらえる制度です。

補助額は住宅の建て方や設置する窓の性能と大きさ、設置方法に応じて定額であり、一戸当たり5万円から最大200万円まで補助します。

対象となる住宅は人が住んでいる既存住宅です。

対象工事は以下のものとなります。

- ガラス交換

- 内窓設置

- 外窓交換

- ドア交換

メーカーが登録を申請し、事務局が一定の性能を満たすことを確認した製品を使用している工事が対象です。

給湯省エネ2024事業

給湯省エネ2024事業は、家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める給湯において、高効率給湯器を導入する工事に対して補助金が交付される制度です。

導入する高効率給湯器に応じて定額を補助します。

下表は設置する給湯器の種類と基本補助額です。

| 導入する給湯器 | 基本補助額 |

|---|---|

| ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | 8万円/台 |

| 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式 併用型給湯機(ハイブリッド給湯機) |

10万円/台 |

| 家庭用燃料電池(エネファーム) | 18万円/台 |

補助の上限は戸建住宅がいずれか2台まで、共同住宅等はいずれか1台までとなります。

さらに性能が高い給湯器の場合は、基本補助額に性能加算額がプラスされます。

まとめ

2025年4月から新築の場合は住宅・非住宅を問わず「省エネ基準適合」が義務化されるため、基準を満たさない住宅は建てられなくなります。

地球温暖化はますます深刻になっており、日本では温暖化の進行を食い止める目標を掲げ実践しているところです。

そのような背景から、省エネ住宅の新築やリフォームには国や自治体からの補助金や減税制度が提供されています。

省エネ住宅は住む人に快適さと安心をもたらしてくれるので、補助金や減税制度を活用しながら理想の住まいを手に入れることができます。

名古屋市立大学薬学部卒。大学在学中に不動産鑑定士2次試験合格。日本土地建物株式会社にて、不動産鑑定や不動産証券化業務に従事。その後外資系不動産ファンド等にて物件購入・管理・経営企画等業務に従事。約20年間の鑑定・宅地建物取引業の経験を活かし、2020年に不動産パートナーズ株式会社を設立し、代表取締役に就任。同社では、不動産鑑定業・宅地建物取引業に加え、不動産専門の相続診断士として活動を行う。

地元の高円寺では、地域貢献活動を行い、高円寺氷川神社氏子青年会の副会長を務める。