四国八十八ヶ所は御朱印ではなく納経をいただく?

違いや納経帳の選び方を紹介

四国の八十八ヶ所巡礼では、御朱印ではなく納経をいただくという伝統があります。納経は御朱印とはどのように違うのか、また納経をいただくまでのマナーなどを確認し、スムーズに納経を集められるようにしていきましょう。本記事では、八十八ヶ所で納経をもらう際の基本を解説します。

四国の四国八十八ヶ所では御朱印ではなく納経!

四国八十八ヶ所巡礼では、一般的な神社やお寺でいただく「御朱印」とは異なり、「納経」をいただくのが伝統です。

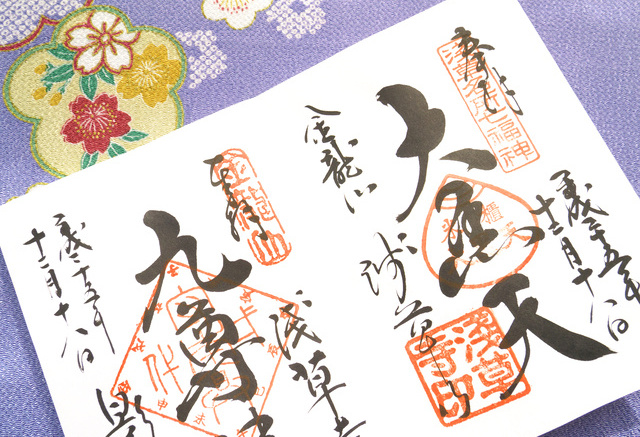

納経とは、各札所で読経を納めた証として授与されるもので、納経帳に住職や僧侶が墨書し、朱印を押してくれます。御朱印が参拝の証であるのに対し、納経は巡礼の証としての意味合いが強いです。納経料として通常300円程度が必要ですが、特別な書き入れや掛け軸への納経には別途料金がかかる場合があります。

巡礼をする方にとって、納経は旅の記録としても価値があり、大切な巡礼の一部となっています。

御朱印と納経の違い

御朱印は、神社や寺院を参拝した証としていただくもので、一般的に墨書と朱印が押されます。

一方、四国八十八ヶ所の納経は、巡礼者が経文を唱えた証として授けられるものです。納経帳に書かれる内容も異なり、御朱印は寺院名やご本尊の名前が記されるのに対し、納経では「奉納経」とともに寺院名や御詠歌などが書き込まれます。

また、納経はお遍路文化に根付いた習慣であり、単なる記念ではなく信仰の証としての意味を持つ点が大きな違いです。

納経の歴史と由来

納経の習慣は、平安時代に弘法大師・空海が四国を巡礼したことに由来するとされています。

かつては巡礼者が自ら経典を写経し、それを札所に納める「納経」の習慣がありました。これが時代とともに簡略化され、現代の納経帳に記帳してもらう形になったといわれています。

納経は単なる旅の記録ではなく、功徳を積むための行為とされており、八十八ヶ所を巡り納経を集めることで、心身を清め、悟りへと近づくと考えられています。

四国の八十八ヶ所で納経をもらう際のマナー

四国の八十八ヶ所で納経をもらう際は、基本的なマナーを守り気持ちのいいやり取りを心掛けましょう。

ほかの巡礼者の迷惑にならず、スムーズに納経をもらうためのマナーを解説します。

参拝後に納経帳に書いてもらう

納経は、札所の本堂と大師堂で読経を行った後にお願いするのが基本です。先に納経所へ行ってしまうと、正しい巡礼の流れを逸脱してしまいます。

必ずお参りを済ませてから、納経してもらえる場所に向かいましょう。

話しかけたり騒いだりしない

納経所では、静かに順番を待つのがマナーです。

住職や僧侶が墨書している最中に話しかけたり、大声で会話をするのは避けましょう。特に多くの巡礼者が訪れる札所では、周囲への配慮が大切です。

メモなどではなく納経帳に書いてもらう

納経は、専用の納経帳に書いてもらうのが基本です。ノートやメモ帳への記帳を求めるのはマナー違反とされています。

また、掛け軸や白衣に直接納経してもらうことも可能ですが、その場合は別途料金がかかることがあるので事前に確認しておきましょう。

支払いのための小銭を用意しておく

納経料は通常300円程度ですが、掛け軸など特別なものには追加料金が発生する場合があります。

納経所では混雑することも多いため、小銭を用意しておくとスムーズに対応できます。お釣りの受け渡しを減らすことで、納経所の負担を軽減することにもつながります。

四国の八十八ヶ所の納経帳は御朱印帳とは違う?

御朱印帳と納経帳は似ていますが、四国八十八ヶ所の納経帳は専用のものを使用するのが一般的です。御朱印帳は神社や寺院での御朱印を集めるためのものですが、納経帳は四国巡礼専用に作られており、墨書するスペースが大きく確保されています。

また、八十八ヶ所すべての納経が揃うと、満願として特別な証を受けられるため、専用の納経帳を持つことがおすすめです。

四国の八十八ヶ所で買える納経帳の選び方

納経帳は、四国の八十八か所で購入することが可能です。一口に納経帳といってもさまざまな種類があり、選び方も人それぞれに好みがあります。

納経帳のタイプごとの違いと、お遍路のスタイルなどに合わせて、自分にぴったりの選び方をチェックしてみましょう。

お遍路のスタイルに合わせて選ぶ

納経帳を選ぶ際のポイントの一つは、自分の巡礼スタイルに合ったものを選ぶことです。納経帳には、軽量で持ち運びやすいコンパクトなサイズのものや、書き込みスペースが広くて大きめのものがあります。

例えば、歩き遍路を行う場合、軽量で持ち運びやすいサイズの納経帳が便利です。背負って歩くため、軽量でかさばらないものを選ぶと負担が軽くなります。一方、車遍路の場合は、大判の納経帳でも問題ありません。書き込みスペースが広く、見返したときにも満足感を得やすいでしょう。

自分がどのようなスタイルで巡拝を行うかを考えて、納経帳を選んでみてください。

綴じ方の好みで選ぶ

納経帳の綴じ方には、主に「蛇腹式」と「冊子式」の2種類があります。

蛇腹式は、広げて見やすいのが特徴で、納経帳を開くと一気に全体が見渡せるため、納経の記録を一目で確認できる利点があります。また、蛇腹式は掛け軸のように保管することもでき、飾って楽しむことも可能です。

一方、冊子式の納経帳は、ページをめくる感覚で納経を記録でき、収納しやすい点が魅力です。ページごとに納経を記録できるので、納経が進む過程をじっくり楽しめます。

自分好みの納経帳を見つける

納経帳のデザインもさまざまで、シンプルなものから豪華な刺繍入りや金箔押しの表紙が施されたものまで、種類が豊富です。巡礼の途中で自分にぴったりのデザインを見つけられれば、巡拝のモチベーションも高まるでしょう。

シンプルなデザインは長く使いやすく、飽きが来ませんが、豪華なものは巡礼の思い出として特別感があり、記念にもなります。また、各札所では限定デザインの納経帳を販売していることもあり、その地域ならではのデザインを選ぶのも楽しみの一つです。

自分の好みに合った納経帳を選ぶことで、巡礼の記録をより一層大切にできるでしょう。

まとめ

四国八十八ヶ所の巡礼では、御朱印ではなく納経をいただくのが伝統であり、信仰の証として重要な意味を持ちます。巡拝を行う際には、納経を受ける時間を決めて、マナーを守ることが大切です。

また、納経帳は長く大切に扱うことで、巡礼の旅がより充実したものになります。正しい納経の作法を学び、心を込めて巡拝を行いましょう。

広告代理店勤務を経て、フリーライターとして6年以上活動。自身の投資経験をきっかけにFP資格を取得。投資・金融・不動産・ビジネス関連の記事を多数執筆。現在はフリーランスの働き方・生き方に関する情報も発信中。