円高・円安とは?

仕組みをわかりやすく図解で解説

近年、ニュースで円高・円安というワードを聞くようになったと感じる方は多いのではないでしょうか。円高・円安は私たちの生活にも大きく影響を与えます。本記事では、図を用いて円高・円安の仕組みをわかりやすく解説します。

円高・円安とは?基本の仕組みを図で解説

円高とは「1ドル=100円」から「1ドル=90円」のように、少ない円で同じ1ドルを買える状態を指します。一方、円安は「1ドル=110円」のように、1ドルを得るためにより多くの円が必要になる状態です。

外国為替と通貨の価値の関係

外国為替とは、異なる国の通貨を交換する取引のことです。為替レートは、通貨の需要と供給のバランスによって変動します。

例えば、日本の製品や株が海外で人気になると「円を買いたい」という需要が高まり、円高につながります。逆に、海外投資が盛んになり「ドルやユーロを買いたい」という動きが強まれば、円は売られて円安になります。

このように通貨の価値は、世界中の投資家や企業がどの通貨を保有したいかという心理や経済状況によって左右されるのです。

円高になる時・円安になる時の仕組み

円高・円安の動きは、世界経済や投資家の動向と深く関係しています。円高になるのは、海外から円を買う需要が高まったときです。例えば、日本の製品や株式が海外で注目され、購入が増えると円の価値は上がります。

一方、円安は、日本から海外へ投資資金が流れるときや、原油や資源を輸入するためにドル需要が高まるときに起こります。

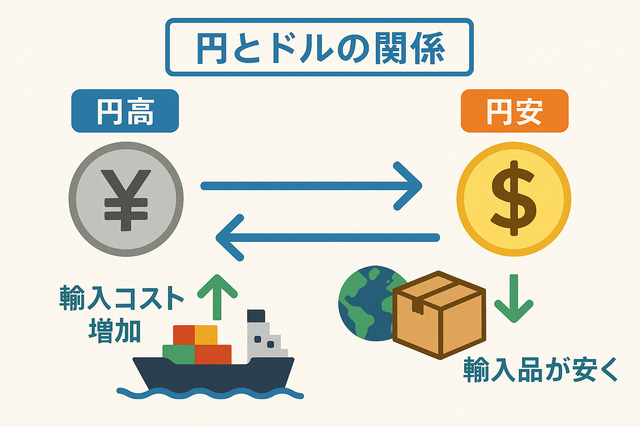

ドルや海外通貨との関係を図でわかりやすく説明

日本円の価値を理解するうえで重要な基準となるのが、米ドルとの関係です。世界の取引や資源の多くはドル建てで行われているため、円とドルの交換比率は特に注目されます。

日本は資源を輸入に依存しているため、円安になるとドル建てで支払うコストが増大します。逆に円高になると輸入コストが下がり、海外製品をより安く手に入れられるようになります。

円高・円安が与える影響

円高や円安の動きは、私たちの生活や日本経済に大きな影響を及ぼします。どちらが有利かを一概に判断することはできないため、それぞれが暮らしに与える影響を正しく理解しておくことが大切です。

日本円の価値と輸出・輸入のコスト

日本はエネルギーや食料の多くを海外から輸入しています。そのため、円安になるとドル建てで取引される石油や小麦の価格が上がります。

一方、円高になると同じドル建ての商品を少ない円で買えるため、輸入コストを抑えられます。また、輸出企業にとっては、円安になると海外で売った製品のドル収益を円に換算したときの金額が増えるため、売上や利益が伸びやすい特徴があります。

生活や景気への影響(物価・海外旅行など)

為替レートの変動は、私たちの生活に大きく影響します。円安になると輸入品の価格が上がり、食料やガソリンなど生活に欠かせないものが値上がりします。そのため円安が続くと物価全体が上がり、家計の負担が増えますが、観光業や輸出産業は利益を得やすくなります。

一方、円高になると輸入品が安くなり、食料や日用品の価格が下がる可能性があります。

投資・資産運用におけるメリットとデメリット

投資の面でも円高や円安には、それぞれ大きなメリットとデメリットがあります。円安になると、ドル建ての株式や債券など海外資産の価値を円に換算したときに増えるため、資産を増やしやすくなるのです。

その一方で、輸入品の値上がりによって物価が上がるリスクも高まります。円高になると、海外資産を安く買えるメリットがあります。ただし、すでに持っているドル建て資産の価値は下がってしまうため、注意が必要です。

円高・円安のメリットとデメリット

円高・円安には、それぞれメリットとデメリットがあります。メリットとデメリットを確認し、円高と円安の理解をより深めていきましょう。

円高のメリット・デメリット

円高になると輸入品を安く買えるため、原材料やエネルギーの調達コストが下がり、企業や消費者にメリットがあります。また、海外旅行や留学の費用も少なく済みます。

一方、デメリットは輸出企業の収益が減ることです。海外で得たドルを円に換算すると金額が少なくなるため、日本の輸出産業は不利になります。

円安のメリット・デメリット

円安のメリットは、輸出企業が有利になることです。海外で得たドルを円に換算すると金額が増えるため、利益が伸びやすくなります。

一方、デメリットは輸入コストが上がることです。エネルギーや食料などが値上がりし、生活費が増える傾向があります。

投資家・生活者にとっての注意点

円高や円安は、投資家だけでなく生活者にも影響します。投資家は、円高や円安の局面で資産にどんな影響があるかを理解し、リスク分散を意識した運用を心がけることが大切です。生活者にとっても、円安のときは物価の上昇を見越して家計を引き締め、円高のときは海外旅行や留学を計画するなど、賢く行動することが求められます。

円高・円安に備える対策

為替は日々変動しており、個人や企業にさまざまな影響を与えます。そのため、円高・円安に備える対策が必要です。円高・円安それぞれの局面でどのように対応すべきか、詳しく見てみましょう。

海外旅行・留学時の資金計画

円高や円安の影響は、海外旅行や留学に直接表れます。円高のときは、同じ金額の円でより多くの外貨に両替できるため、渡航費用や現地での生活費を抑えられます。一方、円安のときは現地の物価が実質的に高くなるため、予算オーバーになりやすい点に注意が必要です。

輸入品・生活コスト上昇への備え方

円安が進むと食料や燃料などの輸入品の価格が上がり、生活費全体が増えてしまいます。円安のときは、支出をしっかり見直すことが大切です。企業は輸入コストを抑えるために、長期契約や為替予約を活用する方法があります。円安の影響を完全に避けることはできませんが、事前に準備すればダメージを小さくできます。

投資における為替リスク対策

投資家にとって、為替リスクは避けられない課題です。円高や円安の変動は外貨建て資産の価値を大きく変えるため、正しいリスク管理が必要です。

代表的な方法の一つが、分散投資です。株式や債券を日本円だけでなく、米ドルやユーロ建てでも持っておけば、為替変動の影響を分散できます。また、為替ヘッジ付きの金融商品を選べば、為替の影響を小さくできます。

まとめ

円高や円安は単なる数字の変動ではなく、日本経済や私たちの生活に大きく関わるものです。円高は輸入や海外旅行に有利で、円安は輸出や観光業を後押ししますが、どちらにもメリットとデメリットがあります。円高や円安への理解を深め、日常生活や資産形成に活かしていきましょう。

広告代理店勤務を経て、フリーライターとして6年以上活動。自身の投資経験をきっかけにFP資格を取得。投資・金融・不動産・ビジネス関連の記事を多数執筆。現在はフリーランスの働き方・生き方に関する情報も発信中。