賞与(ボーナス)にかかる税金はいくら?

手取り額の計算方法と控除の仕組みを知っておこう

賞与(ボーナス)は年に数回支給される特別な収入ですが、支給額と実際の手取り額には差があります。これは、賞与にも所得税や社会保険料が課せられ、支給額に応じて控除されるためです。この記事では、賞与にかかる税金の仕組みと手取り額の計算方法をわかりやすく解説します。

賞与にかかる税金の基本

まずは、賞与にかかる税金の種類や具体的な項目について見ていきましょう。

賞与も「給与所得」として課税される

賞与は一見、給与とは別に支給される特別な収入のように思われますが、税法上は給与所得として扱われます。そのため、毎月の給与と同様に所得税や社会保険料が課される仕組みです。

会社が賞与を支給する際には、賞与支払届を提出し、国税庁が定める方法で所得税を源泉徴収します。従業員は、賞与を受け取る際に自ら税額を計算したり税金を納付したりする必要はありませんが、会社側で適切な手続きが行われているという点を理解しておきましょう。自分で手続きする必要はなくても、賞与にかかる課税の仕組みを理解しておくことで、支給額と手取り額の差を正確に把握できるようになります。

税金・控除に含まれる主な項目

賞与にかかる税金は所得税と住民税、控除は社会保険料です。所得税は賞与の支給時に会社が源泉徴収を行います。一方、住民税は翌年の6月以降に課税されるため、賞与が増えた年の翌年には住民税の負担も増える点を理解しておきましょう。

また、賞与にかかる社会保険料は給与と同様に、健康保険・厚生年金・雇用保険の3種類です。社会保険料の金額は支給額に応じた割合で計算されるため、賞与の金額が分かれば概ねの保険料を算出できます。

賞与にかかる税金の計算方法

ここからは、賞与にかかる税金の計算方法を手順に沿って解説します。

所得税の計算手順

賞与にかかる所得税は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率表」に基づいて算出されます。算出方法は次の手順です。

所得税の計算手順

1.支給月の前月に支払われた給与の社会保険料控除後の金額を確認する

2.社会保険料控除後の金額に対応する源泉徴収税率を確認する

3.賞与の総支給額から社会保険料を差し引いた金額に源泉徴収税率をかける

4.算出結果を100円未満で切り捨てた金額が源泉徴収税額となる

社会保険料の控除も考慮する

賞与にかかる所得税を計算する前に、社会保険料を確認しておくことが重要です。賞与にかかる健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料は、支給総額に応じてその都度算出される点が特徴です。

健康保険料は、加入している健康保険組合や協会けんぽの保険料率表を確認して算出します。厚生年金保険料は全国一律で18.3%であり、従業員負担はその半分の9.15%です。雇用保険料は事業の種類によって異なりますが、2025年度(令和7年度)の労働者負担率は5.5/1000または6.5/1000のいずれかとなっています。

賞与の手取り額を確認するポイント

ここからは、賞与の手取り額を確認するための目安や、扶養親族有無での違いについて解説します。

控除後の手取り額の目安

賞与から税金や社会保険料などを差し引いた手取り額は、支給額の80〜85%程度になるのが一般的です。例えば、賞与が50万円の場合の手取り額は40万円前後になります。ただし、所得税率は前月の給与額や扶養親族の有無などによって異なるため、正確な手取り額には個人差があります。

また、社会保険料率も加入している健康保険組合によって異なるため、実際の控除額を確認することが大切です。賞与が支給された際は、賞与支給通知書に記載された控除項目を確認し、税額や社会保険料の内訳を把握しておくと安心です。

扶養親族の有無で税額が変わる

所得税の計算では、扶養親族が多いほど控除額が増え、結果として税負担が軽くなります。配偶者や子どもがいる家庭と独身者では、賞与の支給額が同じでも所得税の源泉徴収額が数千円単位で異なることもあるのです。

また、扶養親族の申告内容に誤りがあると、税額が本来より多くなる可能性があります。年末調整や扶養控除申告の際は、最新かつ正確な情報を届け出ることを心がけましょう。

企業による賞与の税金・保険の取り扱い

ここからは、企業による賞与の手続きと保険料の負担額について解説します。

会社が源泉徴収・保険料を自動計算

賞与にかかる税金や社会保険料の計算は、従業員ではなく会社が行うものです。会社は源泉徴収義務者として、支給額から税金や保険料を天引きし、各機関へ納付します。また、賞与を支給するたびに、会社は年金事務所や税務署へ必要な書類を提出するなどの手続きが求められます。

こうした一連の手続きは会社の担当者が計算から申告まで行うため、従業員側で特別な作業は不要です。ただし、控除項目や金額の内容を正確に把握しておくことは、手取り額を理解するうえで重要です。

事業主側の負担も大きい

賞与に対して発生する社会保険料は、従業員と会社が折半して負担する仕組みのため、事業主にも一定のコストが発生します。賞与額が増えると、従業員の控除額だけでなく、事業主の負担額も大きくなる点に注意が必要です。特に厚生年金保険と健康保険は企業側の負担割合が高く、経営上の重要なコスト要因となります。

そのため、企業によっては賞与の支給タイミングや回数、金額を慎重に調整するケースもあります。従業員にとってはうれしい賞与ですが、会社にも税金や社会保険料といった負担が生じていることを理解しておくとよいでしょう。

賞与に関する税金で注意すべき点

ここからは、賞与に関する税金と社会保険料について注意すべき点を解説します。

住民税は翌年にまとめて課税

賞与にかかる税金は所得税と住民税ですが、支給時に控除されるのは源泉徴収される所得税のみです。一方、住民税はその年の総所得額をもとに計算され、翌年度に課税される仕組みになっています。

住民税は、毎年6月から翌年3月までの10ヵ月間、毎月の給与から天引きされて納付されます。そのため、賞与が増えた年の翌年度には、天引きされる住民税の金額が高くなる点に注意が必要です。また、転職・結婚・子どもの進学や独立などで扶養状況が変わった場合も、住民税額が変動します。

賞与の金額だけでなく、年間の収入や家族構成の変化を把握し、翌年度の住民税負担を見据えて家計管理を行うことが大切です。

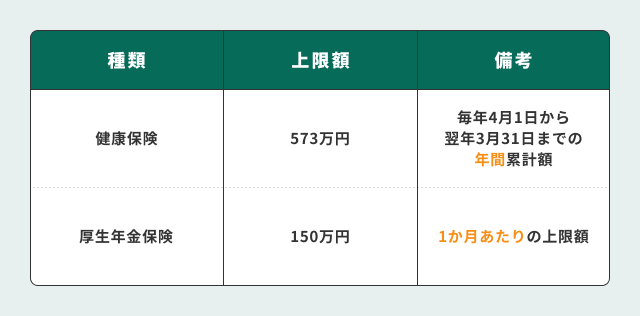

社会保険料の上限に注意

賞与に対して発生する社会保険料は支給額に一定の料率を掛けて算出しますが、上限が設けられています。上限額は健康保険と厚生年金で異なり、それぞれの上限を超えた部分については保険料の計算に反映されません。

そのため、上限額を超える賞与を受け取った場合、控除額が少なく感じることがあります。賞与にかかる社会保険料には上限があるという仕組みを理解しておきましょう。また、厚生年金は支払った保険料額に応じて将来の年金受給額が決まるため、長期的な視点でのライフプラン設計も重要です。

まとめ

賞与にかかる税金は所得税と住民税、社会保険料は健康保険・厚生年金・雇用保険です。手取り額を正確に把握するためには、それぞれの算出方法や控除の時期など、仕組みを理解しておきましょう。賞与にかかる税金と社会保険料の計算方法、控除の仕組みを理解することで、家計管理や将来の資金計画にも役立てられます。

ライフとキャリアを総合した視点で、人生設計をマンツーマンでサポート。日々の家計管理から、数十年先に向けた資産設計まで実行支援しています。