銀行の歴史

1868明治元年

愛媛県の銀行のめばえ

明治が始まった1868年に卯之町(今の西予市)で清水甚左衛門という人が、新年に多くの人からお金を集め、抽選で当たった人にお金を貸し、一定の利息を取るという仕組み(種生講)をつくり、毎年続けました。これが、愛媛県の銀行の始まりで、のちに卯之町銀行という銀行になりました。

この頃、「銀行に似た会社」という意味の銀行類似会社が地方でできました。愛媛県でも、明治元年に商法社、明治5年に信義社、明治8年に栄松社、潤業社が次々にでき、お金の出し入れや、貸し出しの役目を行うようになりました。

1878明治11年

愛媛県初の銀行が誕生

産業が活発になると、全国に銀行をつくる必要性が高まってきて、日本政府は明治12年までに全国で153の国立銀行をつくりました。

愛媛県では川之石浦(現八幡浜市保内町)に全国で29番目、四国で2番目の「第二十九国立銀行」が作られました。経済の豊かな土地だった川之石浦の潤業社がもとになってできたものです。

つまり、川之石浦は「愛媛県の銀行の発祥の地」といわれます。

その後、松山に「第五十二国立銀行」、西条に「第百四十一国立銀行」が次々とできました。

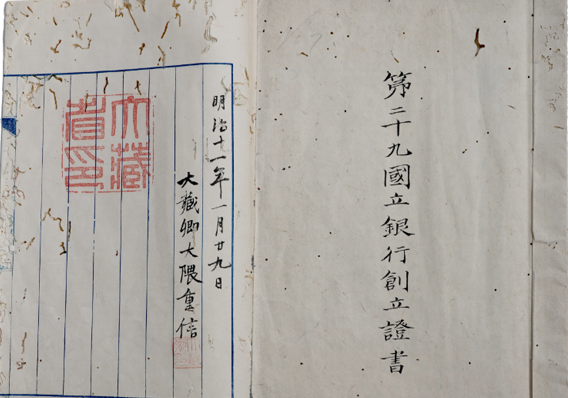

第二十九国立銀行

第二十九国立銀行創立証書

1882明治15年

日本銀行が開業

明治15年(1882)に日本銀行(銀行の銀行)が開業すると、全国153の国立銀行は普通銀行にかわりました。

最大50あった銀行が1つに

国立銀行ができたあと、産業の発展にともなって、次々と銀行がつくられ、明治33 年には、愛媛県だけでも最大50の銀行がありました。世の中の動きが激しくなり、昭和の初めの法律によって、たくさんありすぎた銀行の数が減らされました。愛媛県でも最大50あった銀行が16にまで減りました。

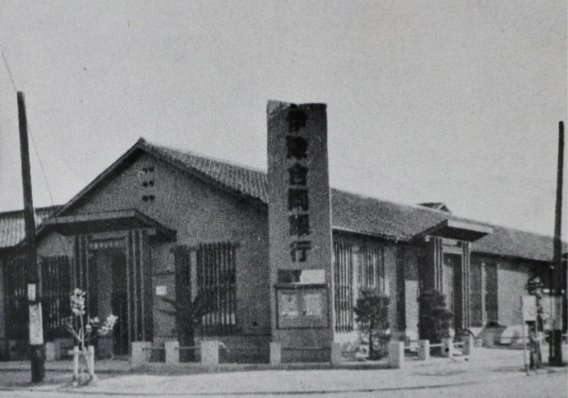

これは、産業の発展にともなって、多くの銀行が合併して、安心と信頼のある大きな銀行にしようとする動きになったからです。その結果、南予では豫州銀行、松山で松山五十二銀行、東予で今治商業銀行にまとまっていきました。

1941昭和16年

伊豫合同銀行が誕生

太平洋戦争が始まった昭和16年に、政府は「一つの県に一つの銀行」ということを決めたため、愛媛県でも多くの銀行が「伊豫合同銀行」という一つの銀行にまとまりました。

また、銀行とは別に、民間でお金をあつかい、銀行のような役割をしていた無尽会社も愛媛無尽株式会社という一つの会社にまとまりました。

1951昭和26年

大きく変わる愛媛県の銀行

昭和26年に「伊豫合同銀行」は合同10年を記念して、「伊豫銀行」に名前を変えました。

また、法律によって、愛媛無尽株式会社が愛媛相互銀行(今の愛媛銀行)として生まれ変わり、その他に、信用金庫も生まれました。その後、東邦相互銀行が伊豫銀行と一緒になり、今の伊予銀行となりました。

昭和から平成、令和と時代が流れ、銀行の業務や役割も大きく変化してきました。証券会社や保険会社が取り扱っていた投資信託や保険なども販売するようになり、幅広い金融商品を取り扱うようになりました。

他の地域の銀行や、海外の銀行と協力しあうしくみもでき、お客さま同士の仕事を結び付けてより大きなものにするお手伝いなど、銀行だからこそできる仕事にも力を入れています。

銀行は、今までの銀行業務に加え、愛媛を元気にする地域創生、海外との交流拡大の支援など、人々の暮らしに役立つ存在としてますます大きな役割が望まれています。地域の発展のために、常に努力をしていくことは、今も昔もこれからも、変わりはありません。

<画像提供元>

開業時の日本銀行の建物:日本銀行金融研究所貨幣博物館

その他の画像:伊予銀行